COLLOQUE INTERDISCIPLINAIRE — les mardi 5 et mercredi 6 mai 2026 à l’Université du Québec à Montréal

DATE LIMITE D’ENVOI DES PROPOSITIONS — le lundi 09 février 2026

L’appel est ouvert aux chercheur·euses, créateur·ices, collectionneur·euses, conservateur·ices, et éditeur·ices. Ce colloque se veut interdisciplinaire et ouvert aux intervenant·es de tous horizons disciplinaires et de toutes pratiques.

PRÉSENTATION

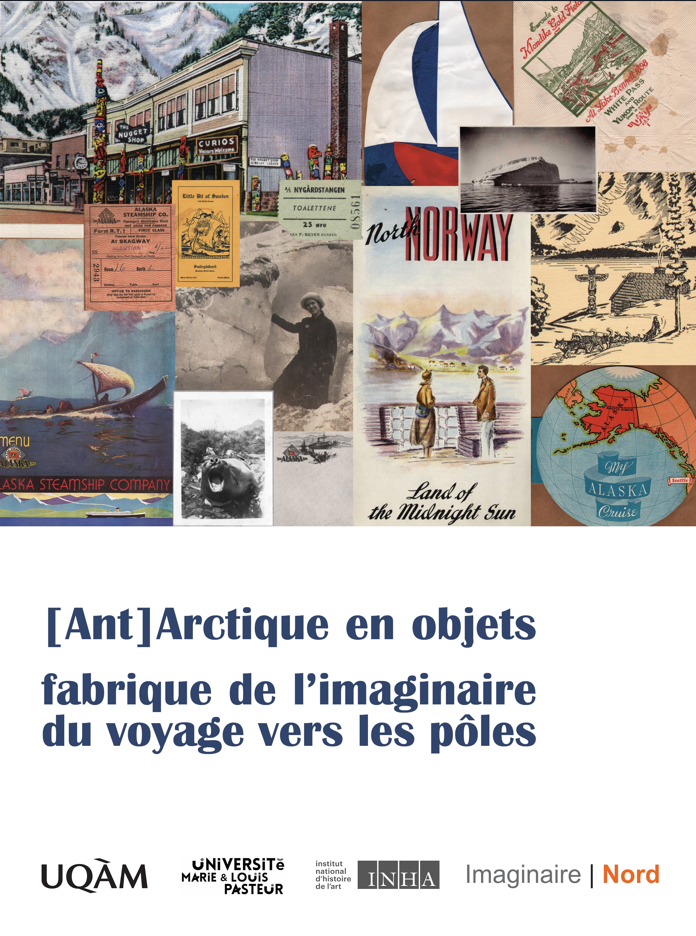

Si l’imaginaire des pôles a fait l’objet de nombreuses études, il a rarement été interrogé à partir des objets et images qui matérialisent l’imaginaire du voyage vers l’Arctique et de l’Antarctique. Témoins de l’histoire mais aussi d’enjeux d’actualité, ils cristallisent la volonté de savoir comme le désir d’évasion, constituant ainsi des preuves irréfutables de l’attractivité culturelle des pôles.

Dans une perspective diachronique, qui part du 19ème siècle et s’étend jusqu’à nos jours, ce colloque propose d’organiser la réflexion autour du rapport triangulaire entre voyages, artefacts et environnement polaire. Nous nous intéresserons autant aux objets du voyage qu’aux voyages des objets, aux expériences des voyageur·euses allochtones et occidentaux·ales comme à ceux des autochtones. D’un côté, en raison de son environnement exigeant, le voyage vers les pôles est conditionné par le développement de certains objets et technologies (cartes, vêtements, boîtes de conserve, protection solaire, etc.) qui le rendent possible, vivable, voire confortable. De l’autre, certains objets agissent sur place comme des médiateurs entre le·a voyageur·euse et l’environnement polaire. Conservés après le voyage, les objets réalisés, prélevés ou collectionnés par les voyageur·euses sont parfois diffusés à leur retour dans des cercles privés ou publics. Ils permettent de transmettre ces souvenirs à d’autres et de diffuser le désir de voyage vers les pôles dans la société. Ces objets sont d’ordre très divers : objets d’art autochtone, carnets de voyage, albums de photographies officiels ou personnels, scrapbooks, photographies commerciales, cartes postales, guides de voyages, timbres, fourrures, souvenirs populaires et autres artefacts de voyage comme les tickets de transports, menus, serviettes de table, lettres etc. Au 19ème siècle, dans le sillage des explorateur·ices polaires, des spectacles occidentaux en tout genre contribuent également à construire ces imaginaires (panoramas, dioramas et lanternes magiques ou encore reconstitutions de « villages indigènes », inuits ou sâmes, dans les jardins zoologiques, cirques et expositions internationales). Aujourd’hui, les pôles n’ont rien perdu de leur magnétisme. Deux grandes formes de voyage subsistent : d’une part, le voyage concret, de l’exploration géographique au tourisme en passant par l’occupation militaire et l’expédition scientifique. D’autre part, le voyage par la pensée et les songes : suscité par les souvenirs, images et objets qui circulent dans les sphères intimes et publiques.

Ces dernières années, quelques expositions ont mis en avant la culture visuelle et matérielle du voyage vers les pôles, valorisant également les œuvres d’artistes qui s’approprient ce thème (voir la bibliographie indicative). Dans le sillage de ces événements, qui témoignent de l’intérêt actuel pour la dimension matérielle de l’histoire, ce colloque entend croiser recherche scientifique et pratiques artistiques pour analyser et interpréter les objets quotidiens qui véhiculent les imaginaires du voyage vers l’Arctique et l’Antarctique, du 19ème siècle à nos jours. Nous interrogerons les matérialités, usages, pratiques sociales, émotions et pensées que ces objets suscitent, leurs appropriations et circulations à l’échelle locale et globale, ainsi que les dynamiques de pouvoir qu’ils génèrent. Ce faisant, nous porterons une attention particulière aux pratiques artistiques qui, en s’appropriant ces artefacts, participent à la complexification de ces représentations. Enfin, nous nous interrogerons sur la manière dont ces objets du quotidien deviennent source de compréhension historique : à la fois miroirs d’une époque et reflets des mentalités, ils témoignent d’une démocratisation des imaginaires polaires, agissant comme les capsules spatio-temporelles des sociétés, entre souvenirs personnels et imaginaire collectif.

Dans une visée interdisciplinaire, à travers la recherche et la recherche-création, nous interrogerons les rapports de classe, de race et de genre ainsi que la relation à la nature et au non-humain (animaux, végétaux, roches, glaces, phénomènes météorologiques, paysages, etc.) que ces artefacts contribuent à mettre en tension. Nous analyserons également les images et idéologies qu’ils véhiculent et renforcent. De même, nous prendrons en considération les enjeux actuels soulevés par les études sur le climat, notamment la fonte des glaces et les injustices environnementales. Les pôles ayant souvent été pensés de l’extérieur, nous aborderons les cultures visuelles et matérielles allochtones mais aussi autochtones – ces dernières tendant à être stéréotypées, appropriées ou invisibilisées. Nous questionnerons enfin l’héritage laissé par le pouvoir colonial et la persistance de ses effets sur les populations et les écosystèmes polaires.

Les régions polaires dont il est question ici concernent les zones circumpolaires arctiques, subarctiques, antarctiques et subantarctiques, caractérisées par leurs climats froids. Ces espaces « se décline[nt] en des imaginaires différenciés — le “Nord”, la Scandinavie, le Groenland, l’Arctique, les pôles, voire l’hiver » (Chartier, 2018). Il s’agira ainsi de penser les complexités interculturelles, interdisciplinaires et transnationales du voyage circumpolaire en envisageant ces espaces comme des territoires à part entière plutôt que comme des périphéries nationales dispersées.

Ce colloque est organisé par le Laboratoire international de recherche sur l’imaginaire du Nord, de l’hiver et de l’Arctique à l’Université du Québec à Montréal, en collaboration avec le Laboratoire CNRS de l’Information visuelle et textuelle en histoire de l’art, nouveaux corpus, terrains, outils (InVisu) à l’Institut national d’histoire de l’art, le Centre de Recherches Interdisciplinaires et Transculturelles (le C.R.I.T.) à l’Université Marie et Louis Pasteur, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture au Québec (le CRILCQ) et la Chaire UArctic sur l’imaginaire, les perceptions et les représentations de l’Arctique. Il se veut une première réflexion collective sur les artefacts de l’imaginaire des voyages vers les pôles ; une deuxième édition est envisagée en France au courant de l’année 2027.

LISTE NON EXHAUSTIVE DES AXES POSSIBLES POUR LES INTERVENTIONS

MATÉRIALITES, CIRCULATIONS ET MÉDIATIONS DES OBJETS ET IMAGES

• Usages, fabrications, diffusion des objets

• Conservation : archivages, collections, expositions

• Circulations entre les sphères personnelles et publiques

REPRÉSENTATIONS ET DYNAMIQUES DE POUVOIR

• Récits et idéologies véhiculés par ces objets et images

• Rapports de classe, de genre, de race et de pouvoir dans la construction de l’imaginaire polaire

• Uniformisation de l’imaginaire : construction et fixation des stéréotypes géographiques et nationaux, multiplication des représentations, reproductions

• Regards allochtones et réappropriations autochtones face aux héritages coloniaux et évolutions de l’imaginaire

MÉMOIRES, CRÉATIONS ET RÉAPPROPRIATIONS

• Transmission d’un imaginaire : émotions, interprétations, transferts, traductions

• Ouverture aux démarches de recherche-création, de muséalisation et de relecture contemporaine

INFORMATIONS PRATIQUES

Les interventions, d’une durée de 20 minutes, pourront prendre la forme d’une communication ou d’une conférence-performance de recherche-création.

Les propositions de communication sont attendues d’ici le lundi 9 février 2026 à l’adresse courriel imaginairedunord@uqam.ca et devront comprendre les informations suivantes :

► nom/prénom (et affiliation institutionnelle le cas échéant)

► titre provisoire de l’intervention

► proposition de l’intervention (300 mots maximum)

► courte biobibliographie (150 mots maximum)

Les auteur·ices des propositions retenues seront avisé·es mi-février. Les frais de déplacement et de séjour devront être pris en charge par les participant·es.

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE

Baglo, C. (2015). Reconstruction as Trope of Cultural Display. Rethinking the Role of “Living Exhibitions”. Nordisk Museologi, (2), 49‑49.

Baglo, C., (dir.) (2025). Trader of Traditions. Johan Adrian Jacobsen as Collector of People and Things. Scandinavian University Press.

Blum, H. (2019). The News at the Ends of the Earth. The Print Culture of Polar Exploration. Duke University Press.

Borm, J. et Chartier, D. (dir.) (2018). Le froid. Adaptation, production, effets, représentations. Presses de l’Université du Québec.

Caillet A. et Léonard E. (2022). Comme un corps étranger dans le Haut-Arctique. L’artiste embarquée dans une expédition militaire. In Bischoff L, Méaux D. et Moussa S. (2022). Le Voyage entre science, art et littérature. La Revue des lettres modernes, (7),255-264.

Cao, M. (2025). Painting US Empire. Nineteenth Century Art and Its Legacies. The University of Chicago Press.

Caraion M. (2020). Comment la littérature pense les objets. Théorie littéraire de la culture matérielle. Champ Vallon.

Chartier, D. (2018). Qu’est-ce que l’imaginaire du Nord ? Principes éthiques. Arctic Arts Summit, Imaginaire Nord, Isberg.

Chartier, D., (dir.). (2008). Le(s) Nord(s) imaginaires(s). Imaginaire Nord.

Cheetham, M. A. (2024). Monumental Ephemera: British Sculpture in the Arctic, Icebergs in London, an Inuit Map. Art History, 47(2), 372-397.

Forel, M.-B. et Sans-Jofre P. (2025). Grands froids. Mémoires des pôles. Muséum national d’Histoire naturelle.

Gapp, I. (2024). A Circumpolar Landscape. Art and Environment in Scandinavia and North America, 1890-1930. Lund Humphries.

INHA (2023-2025). L’expérience des images. Séminaire Laboratoire InVisu et INHA.

Langford, M. (2021). Suspended Conversations. The Afterlife of Memory in Photographic Albums (second edition). McGill-Queen’s University Press.

Pickman, S. (2022). The Right Stuff: Material Culture, Comfort, and the Making of Explorers, 1820-1940. Thèse de doctorat, Yale University.

Pickman, S. (2022). “Warranted Not to Waste its Sweetness on the Desert Air”: Canned Meat, Expeditions, and Consumer Culture in the Long Nineteenth Century, Digital Materialities Webinar, Laboratoire de recherches sur les cultures anglophones (LARCA), Université Paris Cité. En ligne : https://www.youtube.com/watch?v=-YdSSqCiEh8

Pomereu, J. et McCahey, D. (2022). Antarctica: A History in 100 Objects. Bloomsbury Publishing.

Roberts, J. L. (2014). Transporting Visions. The Movement of Images in Early America. University of California Press.

Roberts, J. L. (2017). Things: Material Turn, Transnational Turn. American Art, 31(2), 64-69.

Rydell, R. W. (1984). All the World’s a Fair. Visions of Empire at American International Expositions, 1876-1916. University of Chicago Press.

CATALOGUES D’EXPOSITIONS

Cronin, E. (dir.). (2024). The Awe of the Arctic. A Visual History. New York Public Library, Hatje Cantz.

Igloliorte, H., Prouty, A. et Harringa, C. von (dir.). (2023). Au prisme de l’Arctique. Arts contemporains en territoire Inuit Nunaat et Sápmi. Galerie Leonard & Bina Ellen Art Gallery.

Laville, Y., Mayor, G., Desmartis, M. (2021). Le mal du voyage. Musée d’ethnographie de Neuchâtel.

Mears, P. (dir.). (2017). Expedition: Fashion from the Extreme. Fashion Institute of Technology (New York, N.Y), Thames & Hudson.

Tiberghien, G. A. (2018). Récits du monde. Explorer, décrire, imaginer. Institut Mémoires de l’édition contemporaine.

Seeberg, M. U., Holm, M. J. et Tøjner, P. E. (dir.). (2013). Arctic. Louisiana Museum of Modern Art.

EXPOSITIONS

Espace des mondes polaires Paul-Émile Victor (2025-2026). Passions polaires. Quand les rêves mènent aux pôles, Espace des mondes polaires Paul-Émile Victor, Prémanon, France.

Michener Art Museum (2017). Polaris. Northern Explorations in Contemporary Art, Michener Art Museum, Doylestown, Pennsylvania, États-Unis.

COMITÉ D’ORGANISATION

DANIEL CHARTIER, professeur à l’Université du Québec à Montréal, titulaire de la Chaire UArctic sur l’imaginaire, les perceptions et les représentations de l’Arctique, directeur du Laboratoire international de recherche sur l’imaginaire du Nord, de l’hiver et de l’Arctique, et membre du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture au Québec (CRILCQ).

LAURENCE DAHAN-GAIDA, professeure de littérature comparée à l’Université Marie et Louis Pasteur à Besançon, codirectrice du Centre de Recherches Interdisciplinaires et Transculturelles (C.R.I.T.) et corédactrice en chef de la revue en ligne Épistémocritique.

HÉLÈNE VALANCE, conseillère scientifique à l’Institut National d’Histoire de l’Art (Laboratoire InVisu – CNRS/INHA) à Paris, maîtresse de conférences à l’Université Marie et Louis Pasteur à Besançon et membre du Centre de Recherches Interdisciplinaires et Transculturelles (C.R.I.T.).

ELVIRE COLIN-MADAN, doctorante en recherche-création à l’Université du Québec à Montréal (Laboratoire international de recherche sur l’imaginaire du Nord, de l’hiver et de l’Arctique/CRILCQ).

CHARLOTTE NAVION, doctorante en cotutelle à l’Université Marie et Louis Pasteur à Besançon (C.R.I.T.) et à l’Université du Québec à Montréal (Laboratoire international de recherche sur l’imaginaire du Nord, de l’hiver et de l’Arctique/CRILCQ).